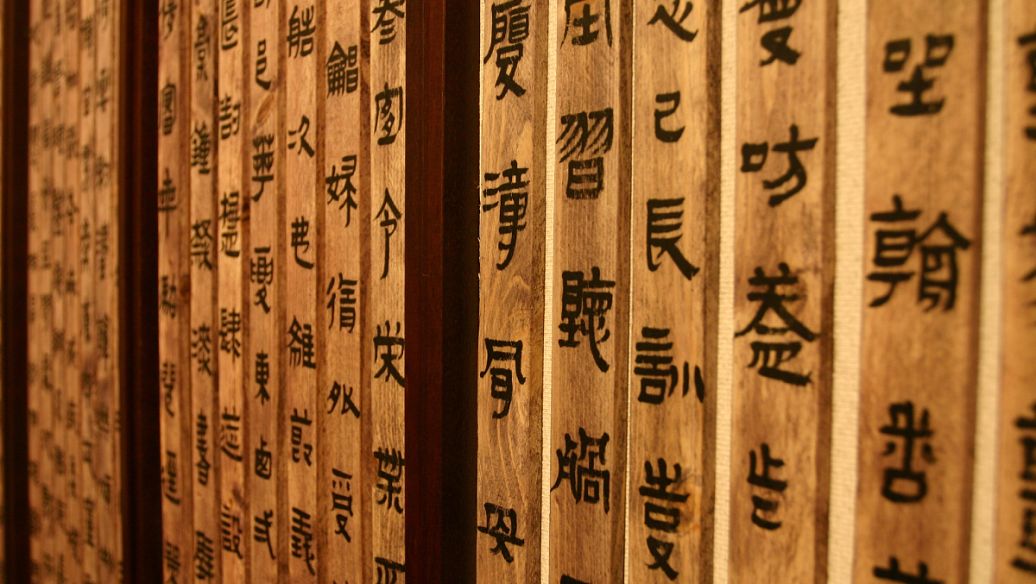

《十一家注孙子》是孙子兵法的重要传本之一。一般认为它来源于《宋史·艺文志》著录的《十家孙子会注》,由吉天保辑。注家为:曹操、梁孟氏、李筌、贾林、杜佑、杜牧、陈皞、梅尧臣、王皙、何氏与张预。可能刊于南宋孝宗年间,现存主要版本有:宋刊《十一家注本》、中华书局于1961年影印本、上海古籍出版社1978年重印本。

宋本《十一家注孙子》,在许多方面长于他本,对孙子兵法校勘有重要价值。

这本书是一部军事理论书籍,分为上、中、下三卷,也有多个别名,如《孙子注解》、《孙子集注》等。该书由春秋时期的孙武撰写,后经过三国时期的曹操等人注释,并由宋代的吉天保进行编辑整理。其中,孙武的《孙子兵法》和曹操的著作《曹操集》都已经被记录。关于吉天保的生平则没有详细的考证。

书中除了完整地收录了《孙子兵法》的原文之外,还汇集了曹操、李筌、杜佑、杜牧、王晳、张预、贾林、梅尧臣、陈皥、孟氏、何氏等11家的注释。但有一种说法是,原本有十家注释,后由郑友贤编辑并补充,变为11家。然而,余嘉锡在《四库全书辩证》中提出,自曹操至何氏实际上有11家注释,郑友贤所说的十家是因为其中引用的杜佑注释实际上来自《通典》,而杜佑本身并没有为《孙子兵法》做注,所以如果不算杜佑,就正好是十家。因此,《书目》所说的并友贤十一家是错误的,《辩证》的说法才是正确的。

该书在注释时遵循了“注不破经”的原则,也就是注释不会破坏原文的意思。书中对原文进行了详细的注解,并列举了大量的战例进行解释。有些注释甚至还有针对注释的再注释,同时也有很多的阐发。比如,在注释“兵者,诡道也”这句话时,曹操注解为“兵无常形,以诡诈为道”,李筌注解为“军不厌诈”,以及其他人的各种注解,都体现了各种军事思想的汇集。

这本书实际上是各家军事思想的汇集,对于研究古代的军事思想史具有非常重要的参考价值。该书曾经有1961年中华书局的影印宋刻本和1978年上海古籍出版社的铅印本。

计 篇

曹操曰:计者,选将、量敌、度地、料卒、远近、险易,计于庙堂也。

李筌曰:计者,兵之上也。《太一遁甲》先以计,神加德宫,以断主客成败。故孙子论兵,亦以计为篇首。

杜牧曰:计,算也。曰:计算何事?曰:下之五事,所谓道、大、地、将、法也。于庙堂之上,先以彼我之五事计算优劣,然后定胜负;胜负既定,然后兴师动众。用兵之道,莫先此五事,故著为篇首耳。王皙曰:计者,谓计主将、天地、法令、兵众、士卒、赏罚也。

张预曰:管子曰:“计先定于内,而后兵出境。”故用兵之道,以计为首也。或曰:兵贵临敌制宜,曹公谓计于庙堂者,何也?曰:将之贤愚,敌之强弱,地之远近,兵之众寡,安得不先计之?及乎两军相临,变动相应,则在于将之所裁,非可以逾度也。

曹操说:“计”篇讲的是军事指挥者在决策时要考虑选将、衡量敌情、评估地形、估算敌我士卒兵力、考虑作战的远近和难易程度,这些都需要在庙堂之上进行谋划。

李筌说:“计”在兵法中占据着至关重要的地位。《太一遁甲》一书中提到,我们按照特定的方法,将‘计神’这个因素加在‘和德宫’这个方位上。同时,观察到‘天目’星宿正照耀着‘高丛卯’这个地点。在敌方的布局中,他们计算得出的结果是‘单四’,并且他们的大将位于第四个宫位,而参将则位于第二个宫位。接着,我们采用‘天乙式’这种占卜方法,发现在立冬节气后的第六天,当太阳位于心宿的位置时,如果在寅时或庚日进行占卜,并加上‘天乙’这个因素,那么预测的结果将会是非常吉利的。以此来判断主客双方的成败。

《四库全书》中关于李筌的记载是这样的:“李筌的籍贯不详,只有《集仙传》中提到他官至荆南节度副使、仙州刺史,并著有《太白阴经》。另外,《神仙感遇传》中说:‘李筌有将帅之才,编写了《太白阴符》十卷,后来进山访道,不知所终。’”

关于《太一遁甲》

李筌《黄帝阴符经疏序》

我热爱神仙之道,常常游历名山,广泛搜集各种方术秘籍。有一次,在嵩山的虎口岩石壁中,我意外地发现了一本《阴符经》的原本。这本经书是用绢素书写的,装着朱红色的漆轴,外面还用绛色的丝织品紧紧包裹着。封面上写着:‘魏真君二年七月七日,上清道士寇谦之将此经书藏于名山之中,以供志同道合之人共同研习。’然而,这本经书已经相当破旧,当我拿起它时,它就像灰烬一样应手而灭。”

“我虽然大略地抄录了《黄帝阴符经》的内容,并且经常诵读,但竟然无法理解其中的义理。后来,我进入秦国,走到骊山脚下时,遇到了一位老妇人。她的头发在头顶梳成一个髽髻,其余的头发则倒垂下来,穿着破旧的衣服,手扶着拐杖站在路旁。我看到有火烧着了树,老妇人自言自语地说:‘火是从木头中生出来的,灾祸一旦发生,就一定会蔓延开来。’我听到后非常惊讶,于是问她:‘这是《黄帝阴符经》上的话,您怎么会知道并说出来呢?’”

老妇人说:“我已经按照《黄帝阴符经》的三元六甲周甲子的方法修行了很久了。根据《太一

宋本《十一家注孙子》,在许多方面长于他本,对孙子兵法校勘有重要价值。

这本书是一部军事理论书籍,分为上、中、下三卷,也有多个别名,如《孙子注解》、《孙子集注》等。该书由春秋时期的孙武撰写,后经过三国时期的曹操等人注释,并由宋代的吉天保进行编辑整理。其中,孙武的《孙子兵法》和曹操的著作《曹操集》都已经被记录。关于吉天保的生平则没有详细的考证。

书中除了完整地收录了《孙子兵法》的原文之外,还汇集了曹操、李筌、杜佑、杜牧、王晳、张预、贾林、梅尧臣、陈皥、孟氏、何氏等11家的注释。但有一种说法是,原本有十家注释,后由郑友贤编辑并补充,变为11家。然而,余嘉锡在《四库全书辩证》中提出,自曹操至何氏实际上有11家注释,郑友贤所说的十家是因为其中引用的杜佑注释实际上来自《通典》,而杜佑本身并没有为《孙子兵法》做注,所以如果不算杜佑,就正好是十家。因此,《书目》所说的并友贤十一家是错误的,《辩证》的说法才是正确的。

该书在注释时遵循了“注不破经”的原则,也就是注释不会破坏原文的意思。书中对原文进行了详细的注解,并列举了大量的战例进行解释。有些注释甚至还有针对注释的再注释,同时也有很多的阐发。比如,在注释“兵者,诡道也”这句话时,曹操注解为“兵无常形,以诡诈为道”,李筌注解为“军不厌诈”,以及其他人的各种注解,都体现了各种军事思想的汇集。

这本书实际上是各家军事思想的汇集,对于研究古代的军事思想史具有非常重要的参考价值。该书曾经有1961年中华书局的影印宋刻本和1978年上海古籍出版社的铅印本。

计 篇

曹操曰:计者,选将、量敌、度地、料卒、远近、险易,计于庙堂也。

李筌曰:计者,兵之上也。《太一遁甲》先以计,神加德宫,以断主客成败。故孙子论兵,亦以计为篇首。

杜牧曰:计,算也。曰:计算何事?曰:下之五事,所谓道、大、地、将、法也。于庙堂之上,先以彼我之五事计算优劣,然后定胜负;胜负既定,然后兴师动众。用兵之道,莫先此五事,故著为篇首耳。王皙曰:计者,谓计主将、天地、法令、兵众、士卒、赏罚也。

张预曰:管子曰:“计先定于内,而后兵出境。”故用兵之道,以计为首也。或曰:兵贵临敌制宜,曹公谓计于庙堂者,何也?曰:将之贤愚,敌之强弱,地之远近,兵之众寡,安得不先计之?及乎两军相临,变动相应,则在于将之所裁,非可以逾度也。

曹操说:“计”篇讲的是军事指挥者在决策时要考虑选将、衡量敌情、评估地形、估算敌我士卒兵力、考虑作战的远近和难易程度,这些都需要在庙堂之上进行谋划。

李筌说:“计”在兵法中占据着至关重要的地位。《太一遁甲》一书中提到,我们按照特定的方法,将‘计神’这个因素加在‘和德宫’这个方位上。同时,观察到‘天目’星宿正照耀着‘高丛卯’这个地点。在敌方的布局中,他们计算得出的结果是‘单四’,并且他们的大将位于第四个宫位,而参将则位于第二个宫位。接着,我们采用‘天乙式’这种占卜方法,发现在立冬节气后的第六天,当太阳位于心宿的位置时,如果在寅时或庚日进行占卜,并加上‘天乙’这个因素,那么预测的结果将会是非常吉利的。以此来判断主客双方的成败。

《四库全书》中关于李筌的记载是这样的:“李筌的籍贯不详,只有《集仙传》中提到他官至荆南节度副使、仙州刺史,并著有《太白阴经》。另外,《神仙感遇传》中说:‘李筌有将帅之才,编写了《太白阴符》十卷,后来进山访道,不知所终。’”

关于《太一遁甲》

李筌《黄帝阴符经疏序》

我热爱神仙之道,常常游历名山,广泛搜集各种方术秘籍。有一次,在嵩山的虎口岩石壁中,我意外地发现了一本《阴符经》的原本。这本经书是用绢素书写的,装着朱红色的漆轴,外面还用绛色的丝织品紧紧包裹着。封面上写着:‘魏真君二年七月七日,上清道士寇谦之将此经书藏于名山之中,以供志同道合之人共同研习。’然而,这本经书已经相当破旧,当我拿起它时,它就像灰烬一样应手而灭。”

“我虽然大略地抄录了《黄帝阴符经》的内容,并且经常诵读,但竟然无法理解其中的义理。后来,我进入秦国,走到骊山脚下时,遇到了一位老妇人。她的头发在头顶梳成一个髽髻,其余的头发则倒垂下来,穿着破旧的衣服,手扶着拐杖站在路旁。我看到有火烧着了树,老妇人自言自语地说:‘火是从木头中生出来的,灾祸一旦发生,就一定会蔓延开来。’我听到后非常惊讶,于是问她:‘这是《黄帝阴符经》上的话,您怎么会知道并说出来呢?’”

老妇人说:“我已经按照《黄帝阴符经》的三元六甲周甲子的方法修行了很久了。根据《太一