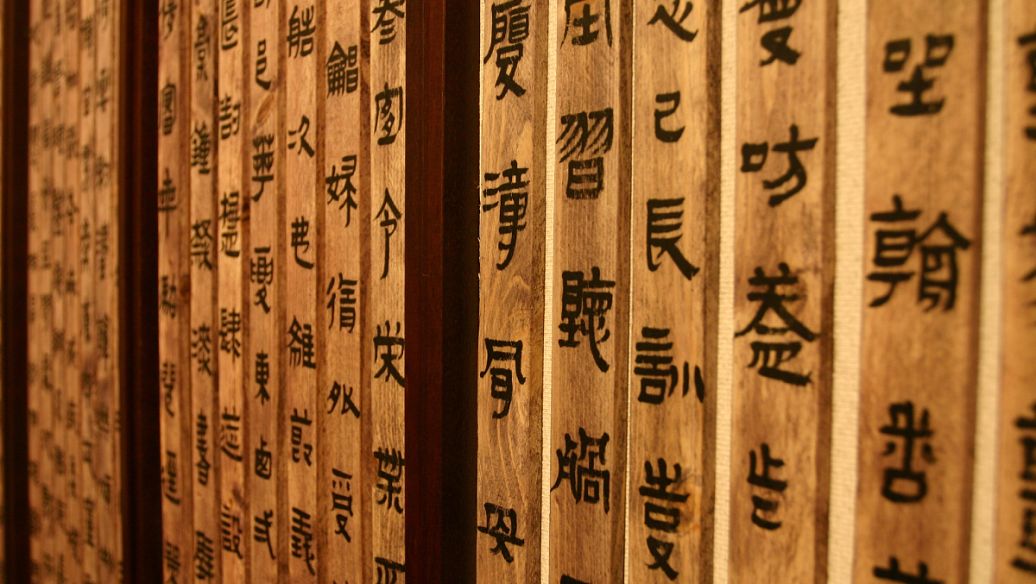

樊迟请学稼,子曰:“吾不如老农。”请学为圃,曰:“吾不如老圃。”樊迟出。子曰:“小人哉,樊须也!上好礼,而民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”孔子的一个学生樊迟,向孔子请教如何种庄稼。孔子说:“我不如老农。”樊迟又请教如何种菜。孔子说:“我不如老菜农。”等樊迟退出去了,孔子说:“樊迟真是小人啊。在上位者只要重视礼,老百姓就不敢不敬畏;在上位者只要重视义,老百姓就不敢不服从;在上位的人只要重视信,老百姓就不敢不用真心实情来对待你。要是做到这样,四面八方的老百姓就会背着自己的小孩来投奔,哪里用得着自己去种庄稼呢。” 以上这段话,是孔子在近世被人民攻击的主要原因。而风雨过后,一些很喜欢孔子的人又出来为之重新注解了。这些人说孔子重视社会分工,什么样的人就应该做什么样的事。呵呵,一千个人的心目中,就会有一千个不同的孔子,这些人想这么解释,也不是不可以,而且,就其解释本身来看,说得还是挺好的。所以,我不反对。 但是,我要说一下自己的看法。 来,朋友们,先让我们看看孔老夫子的口气,一口一个“莫敢不敬”,“莫敢不服”、“莫敢不用情”,可以想见,在民众面前,孔子是以一种什么心态自居?樊迟只是请教了一下如何种庄稼,便被孔子斥为“见识浅薄”,那么,以种庄稼为生的百姓们,在孔子心目中又是什么人呢?应该只是鄙夫而已啊! 孔子以一种居高临下的姿态,俯看着天下民众,在孔子的眼里,他的学生就该做上层人物来“教养”万民,而不能做“小人”似的小民。上层人物对下民宽一些,小民们自然会背着小孩来投靠。小民们背着小孩子来了,我们这些上层人物也就不愁生活的不好了,目的不就达到了吗?

只能说十个手指有大小!其他不多说!你懂的!

只能说十个手指有大小!其他不多说!你懂的!